本稿は、2020年12月20日に行われたオンラインワークショップ「ポピュラー音楽と文化助成〜COVID-19による影響」の内容をまとめたものである。

司会は社会学者、大学講師の宮入恭平(敬称略)。スピーカーとして加藤賢(大阪大学大学院博士課程2年 音楽学)、コバヤシアツシ(ミュージシャン、音響業)、山本佳奈子(ライター/Offshore)の三人が登壇した。

宮入は冒頭で、2020年11月にSaveOurSpaceによって公開された事業者向けのアンケート「全国のライブハウス/ミュージッククラブ(ライブバーやライブカフェ、DJバー等を含む)を運営する事業者の方々へのアンケート」を引用し、音楽ベニューを経営する全国の事業者がCOVID-19による状況下でどのような助成制度を利用していたかについて整理した。

(アンケート結果は全てこちらのページより引用 http://save-our-space.org/survey-results/)

「国や地方公共団体の助成で活用した(もしくは申請中の)ものはありますか(複数回答可)」という設問によると、持続化給付金(経産省)を利用した事業者が85%。以下、雇用調整助成金(厚労省)を43%、実質無利子・無担保の融資制度を42%、持続化補助金(経産相)を28%、文化芸術活動の継続支援事業(文化庁)を17%、コンテンツグローバル需要創出促進事業補助金「J-LODlive」(経産相)を11%の事業者がそれぞれ利用したという結果が出た(この設問は複数回答可のもの)。

また、「国や地方公共団体からの支援は十分だと思いますか」という設問に対し「とてもそう思う」と回答したのはわずか1%だった。「ややそう思う」が6%、「どちらとも言えない」が19%で、「あまりそうは思わない」が32%、「全くそう思わない」が43%と計75%の回答者が否定的な回答を寄せている。

今後もこの状況が続くと仮定した上での「今後、国や地方公共団体に期待する助成はなんですか」という設問では「自粛要請に伴う減収の補填」や「家賃補助」「持続化給付金の再給付」「消費税の減税」と言った項目が多数の回答を集めた。

宮入は2020年7月から第一回公募が始まったMusic Cross Aid(ライブエンタメ従事者支援基金 https://www.musiccrossaid.jp/)に言及しつつ、スピード感のある助成基金ではあったが既にライブ・エンタテインメント議員連盟などとつながりのある大手音楽産業による陳情の結果設立されたものであり、同様の動きは中・小規模の事業者には不可能で、「助成金の分配をめぐる問題」があると指摘。今回の事態で露わになった課題はライブハウスが「政治との近接性」を持っていないことで、これまで存在した「政治との距離」について見直し、好むと好まざるとに関わらず政治との関与と向き合っていく必要があると語った。

最初の登壇者である山本佳奈子は2005年までライブハウスで働いていた経験があり、2011年からはOffshoreという日本以外のアジアの音楽家やアーティストを紹介するウェブサイトに関わっている。同時に文化事業の仕事もしており、2015~2017年には沖縄アーツカウンシルでポピュラー音楽の事業支援を担当していた。2020年から現在までは大阪アーツカウンシルでアーツマネージャーを務めている(山本の説明によると、「アーツカウンシル」とは、戦時中プロパガンダにアート分野が利用されたことへの反省を踏まえてイギリスで生まれた機関であり、助成金を出す主体である国側と事業者・実践者側の仲立ちをする「中間支援者」である)。

今回山本は、そうした自身の経験を踏まえた上で「ポピュラー音楽は戦略的に文化助成(国または地方自治体による)を活用すべきか?」と題した発表を行った。この発表は、山本が2020年9月に自身のブログ上に掲載した記事「これまでに公的支援を受けたポピュラー音楽事業を調べてみる」を下敷きにしている。ご興味のある方は。ぜひ下記URLも併せて参照されたい。

(https://yamamotokanako.hatenablog.com/entry/2020/09/13/174300)

一般に「ポピュラー音楽は公的助成を受けていない」というイメージがあるが、実際は(数は少ないとはいえ)意外なほど実例がある。山本は「ポピュラー音楽の実践者は、文化政策や助成の存在についてそもそも知らない場合が多いのではないか?」と考えてこの記事を執筆したといい、本発表はその予想を踏まえた上でポピュラー音楽の実践者に向けて「公的助成というものの入り口と実際」を伝えるものである。なお、今回はCOVID-19以降のものではなく、平素日本で行われている通常の公的助成についてのみ扱う。

山本は文化支援事業に携わる仕事をしていた際に「日本の文化事業にはブラックボックス(=内部構造が不透明なために利用することが難しいもの)は存在しない」と理解していたが、ポピュラー音楽の側から見ると実はブラックボックスに見えている可能性がある、また「ポピュラー音楽を除外する」という文言のついた助成制度は実は存在しないのに、思い込みによって端から「助成というものはきっと縁がないものだ」と誤解されている可能性も高いと予想する(ここで山本が「ポピュラー音楽」と呼ぶのはジャズを除外した「ロック、パンク、ハードコア、エレクトロなど」のライブハウスやクラブで聴くことのできる音楽である。ジャズフェスなどは既に助成金をうまく活用しているという)。

山本は「国及び地方自治体の文化助成制度=公的な文化助成制度」を理解する方法について、まず文化芸術基本法や各自治体独自の文化関連条例といった大きな枠組み、そして文化庁の「文化芸術推進基本計画」(5年ごとに出される計画書)、自治体ごとの文化振興関連の計画や方針(こちらも数ヵ年ごとに策定される)といったものを読むと、国や自治体がどのように文化を扱おうとしているのかの根幹を知ることができると話す。そして実際に文化助成制度を利用するにあたっては、「事業計画を練って申請書を提出する」というかたちの「プロジェクト型」での採択が多い。沖縄アーツカウンシルでは「ぶんかとほじょきん相談会」と題した事業者向けの助成にまつわる相談会を月一回ペースで行っており、他の自治体でも同じようなものが行われていることが多いため気軽に利用するとよいという。

山本は自身が携わった「Music from Okinawa」プロジェクト(=沖縄発の様々な音楽を、東京などを経由せずに世界に対して直接発信していくためのプロジェクト)を例に挙げ、「どうしてロックやヒップホップ、エレクトロも含んだこのプロジェクトが助成を得ることができたのか?」というクエスチョンに対する回答として、「この事業が沖縄県の公益となっていたから」と断言した。沖縄発の国際交流を促すこと、県内での音楽見本市の開催による町おこしへの寄与、圏内での音楽実践が活性化することによって高い渡航費を払って沖縄から外に出ずとも県内で音楽をやっていけるようになる、県内にお客さんを呼び込めるようになること、地域文化のブランディングにつながり県民自身の誇りを醸成することに繋がることなどの諸要素が全て県及び県民の公益につながると判断されたからこそ、助成金を獲得し音源制作や渡航を伴うパフォーマンスなど様々な事業を行うことが可能になったのであった。

ただし、文化助成を受ける場合市場経済の場合と違って「年度を超えて残るC Dなどのもの、利益を生むものを販売のために制作できない」「参加アーティストの選出理由を明確かつ公平に打ち出さないといけない」などの制限があり、「日本の文化事業は基本的に赤字補填であり、公益性・社会的効果が何より重視される」という難しさもある。ポピュラー音楽の実践者には「たくさんの人に聴いてもらいたい」「表現を突き詰めたい」「文化芸術を担っているのだから、助成を受けられるのは当然なのではないか」というような気持ちや考え、理想があることが多いが、そんな中生み出されたものが「結果としてどのような社会的な効果を生むのか」を明確に書いて提出することができなければ、助成という形で補助を受けるのは難しい。

山本は文化庁の「戦略的芸術文化創造推進事業」に応募する際に提出する様式を助成への申請書の実例として挙げた。

(https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/92707501_03.pdf)

COVID-19の後に出た「文化芸術活動の継続支援事業」は例外的に個人も応募できるものであったが、「戦略的〜」も含めて助成に応募できるのは基本的に団体だけである。「戦略的〜」では5ヵ年単位で事業の計画を作り、主観でなく客観的に事業の効果を検証する方法を詳しく書く必要がある。毎月のスケジュール、課題解決の方法、国の委託事業としてその事業を行う意義などもしっかり書く必要があり、流石にこの申請書はかなり細かい方だという

またもう一例、大阪市の出している「大阪市芸術活動振興事業助成金」も挙げた上で、こちらは先の例に比べかなりライトだが「社会的効果」などについてはやはり書く必要があり、どんな申請でも必ずこうした要素については記載が求められるとした。

(https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/cmsfiles/contents/0000180/180795/6_3jissikeikakusho.pdf)

山本はこれを踏まえた上で「もし自分が書くならばどういった申請にするか」という実例を提示した。今回はスコットランドで行われている事業で、音楽家が青少年にハイレベルな音楽の作り方(ComposeではなくMusic Making)を教えるという”YMIScotland”の事例をもとにして「教育×ポピュラー音楽」という視点から例を考えてくれた。

まず「背景」として「子どもの貧困、習い事のできる余裕のある家庭の減少、義務教育での音楽授業の不自由さ・評判の芳しくなさ」などの社会問題を挙げ、そこから「目的」として「子どもに音楽創作を自由に体験してもらい、表現力を高める」というものが考えられる。そして実施内容としてはYMIScotlandと同様に「音楽家グループで地域、学校などコミュニティの子どもたちに音楽制作について教える」というものがあり、そこから生まれる社会効果として「子どもが生き生きと暮らすことを支援する、子どもの持つ文化資本が大きくなる」などを挙げることができる。こうしたストーリーを描くことが助成申請を行う際には重要で、実施内容の公益性や社会効果について明確にすることも可能になる。

以上で見てきたように①総合的/文化的な社会背景に着目すること②文化助成を得ることで何が可能になるのかを明確にすること③どんな社会効果や公益性があるかを論理的に明らかにすることの三点が助成を申請する上で重要になるが、この書類を書くことは非常に大変なので、「社会のためというよりは自分のやり方で、自由に、好きなことをやりたいんだ」という人にはやはり文化助成を受けることは向いていないと山本は語る。

こうしたことを踏まえた上で、山本は「ポピュラー音楽は文化助成を活用するべきか?社会のためにポピュラー音楽をやるべきか?」という問いを投げかける。これに対し山本は「どんどん活用すれば良いと思う」と考えており、先ほどのスコットランドの例のように教育や福祉、歴史と音楽の実践を重ねればポピュラー音楽でも申請書を書くことは全く難しくないという。しかし、色んなジレンマがあったり「本当にやりたいことはこれではないな」と思うことも出てくるだろうということで、「無理してまで助成を利用する=社会のためにポピュラー音楽をやることはお勧めできない」とも話す。

山本は最後に、2018年に五輪の開催を見据え策定された「文化芸術推進基本計画」の中で「文化産業」「文化G D P」という言葉が登場したことに言及した。これによって「お金になる芸術=これまで文化政策で支援されてこなかったもの、ポピュラー音楽を含むもの」が文化GDPという物差しでの上で「お金になるもの」として高く評価されるようになり、対してこれまで文化政策で支援されてきた「どうしてもお金になりにくい芸術(どうやっても赤字が出てしまうので公費で補填されてきた)」が文化G D Pというものの小ささゆえに低い評価を受け「お金にならないもの」と見做され、必要がないとされていく可能性があることを山本は危惧している。

続いての登壇者である加藤賢は「新型コロナウィルス感染症(COVID-19)流行下におけるポピュラー音楽の公的助成:行政、及び産業構造の視点から」と題した発表を行った。

はじめに、加藤は現状で世界各国の感染状況が刻々と変わっているために他国の制度の変化などを追うことが非常に難しいこと、そして「芸術と国家の関係性はその国の歴史そのもの」であるために「どこの国でどのくらいの額の支援が出た」という額面だけで国際的な文化政策を比較するのも難しいという理由から、この発表では敢えて「国外の事例には一切言及しない」とした。例として、ドイツで世界でも類を見ない速度で文化・芸術業従事者への支援がなされたかというと「ドイツでは平時から『芸術家社会保障』というフリーランス芸術家向けの社会保障システムが構築されていたから」という事情があり、戸籍をベースにした住民管理が独自発展している日本とドイツを安易に比較することはできないという。

加藤はまず、平時(コロナ以前)の文化助成について中心的な基金・制度を整理した。

文化庁の年度予算というのは約1,000億円ほどで、文化財の保護や美術館・博物館の維持・運営などもこれに含まれるため助成に回る金額はこの9%ほどとなり、その金額が「日本文化振興会」に回り、共同で助成を行っていくというプロセスになっている。また最初に出てきた「日本芸術文化振興会」というのは国立劇場や国立演芸場、国立文学劇場などを運営する「日本芸術」の文化振興会という趣が強く、そのために伝統的なものを支援する傾向があると加藤は分析する。

「文化助成とポピュラー音楽」の関係に絞ったとき、加藤が調査した限りでは「(山本も言及していた)ジャズへの助成や国際交流イベントなど、ポピュラー音楽への助成がなかったわけではないがほぼ皆無と言える」という印象だったといい、クラシック音楽に対する助成が多くを占める状況が続いている。その要因として加藤は①商業面における相対的自律性(クラシックなどと比べたとき、どちらかというと経済的に自律していると言えるため助成の必要がないとみなされがち。実際ポピュラー音楽の担い手であるミュージシャンのほとんどは音楽だけで生活しておらず、経済自律は幻想に過ぎない部分も多い)②「公的助成は『権威ある』芸術へと傾斜配分されやすい」(ハンス・アビング)③「クールジャパン政策などにおけるポピュラー音楽への過小評価」(南田勝也)、などを想定している。宮本直美はポピュラー音楽への助成が少ないことに関して「日本の文化助成も、全体的にはポピュラー文化への女性を避けようとしているわけではないことがわかる。むしろわからないのは、それでもなお、ポピュラー音楽への助成という観点が出てこないということである」と語っており、加藤はここから「様々な要因は考えられるが、『これだ!』という決定的な要因というのは探しづらい。複合的な要因によってポピュラー音楽への助成は遠ざかっていると考えられる」と考える。また、「クラシックや舞台芸術、伝統芸能がポピュラー音楽への予算を奪っている」と言いたいわけでも全くなく、クラシックなども予算はカツカツの中でやっている状況であるため、加藤個人としては全体の予算を増やすべきだと考えているという。

加藤は続けて、コロナ禍においてどのような特殊助成がなされたかについて整理した。まずは、国が主導したものについて。

また、こちらは地方自治体が行った助成の一例である。

こうした助成制度の利用状況については冒頭で宮入が触れたとおりだが、加藤は演劇・舞台芸術の分野での利用状況について「緊急事態舞台芸術ネットワーク」のアンケートを参照して「一番使われているのはどんなジャンルの事業者でも使える持続化給付金であり、芸術・文化のために用立てられた助成金の活用率は低いという状況は音楽分野と全く同様である」とした。

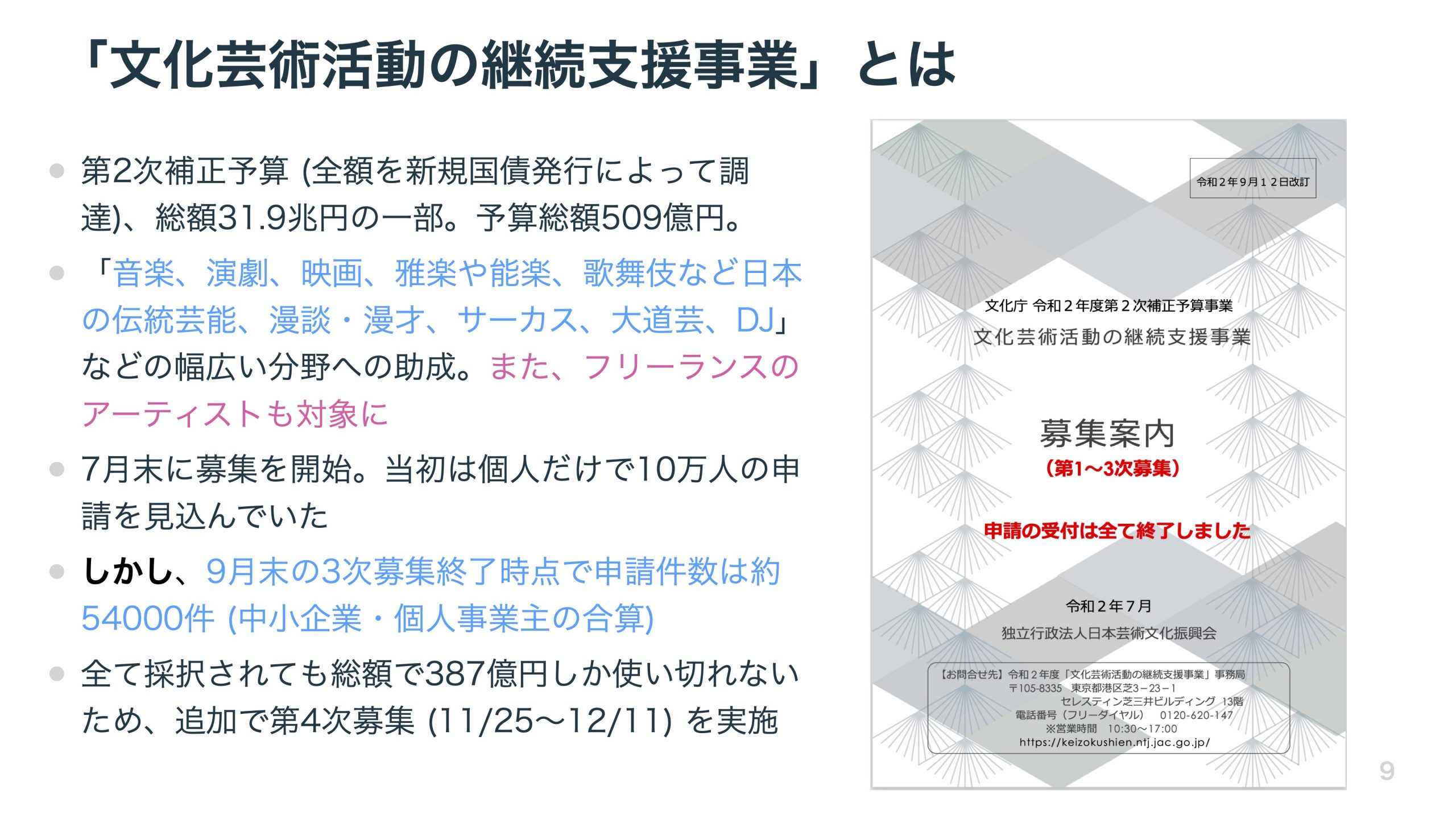

文化・芸術分野への特別な助成として最も中心になっていると考えられるのは文化庁が出した「文化芸術活動の継続支援事業」であり、その概説・概況については以下の通り。

山本が発表内で述べたように、基本的に団体を対象にする日本の文化助成の中にあって個人を対象にしているという点、そして対象分野が前例のないほど広範囲に渡ることなどから「施行前から、助成金慣れしている人たちの間では話題になっていた」という本事業であるが、結局申請数は想定を遥かに下回る結果となった。

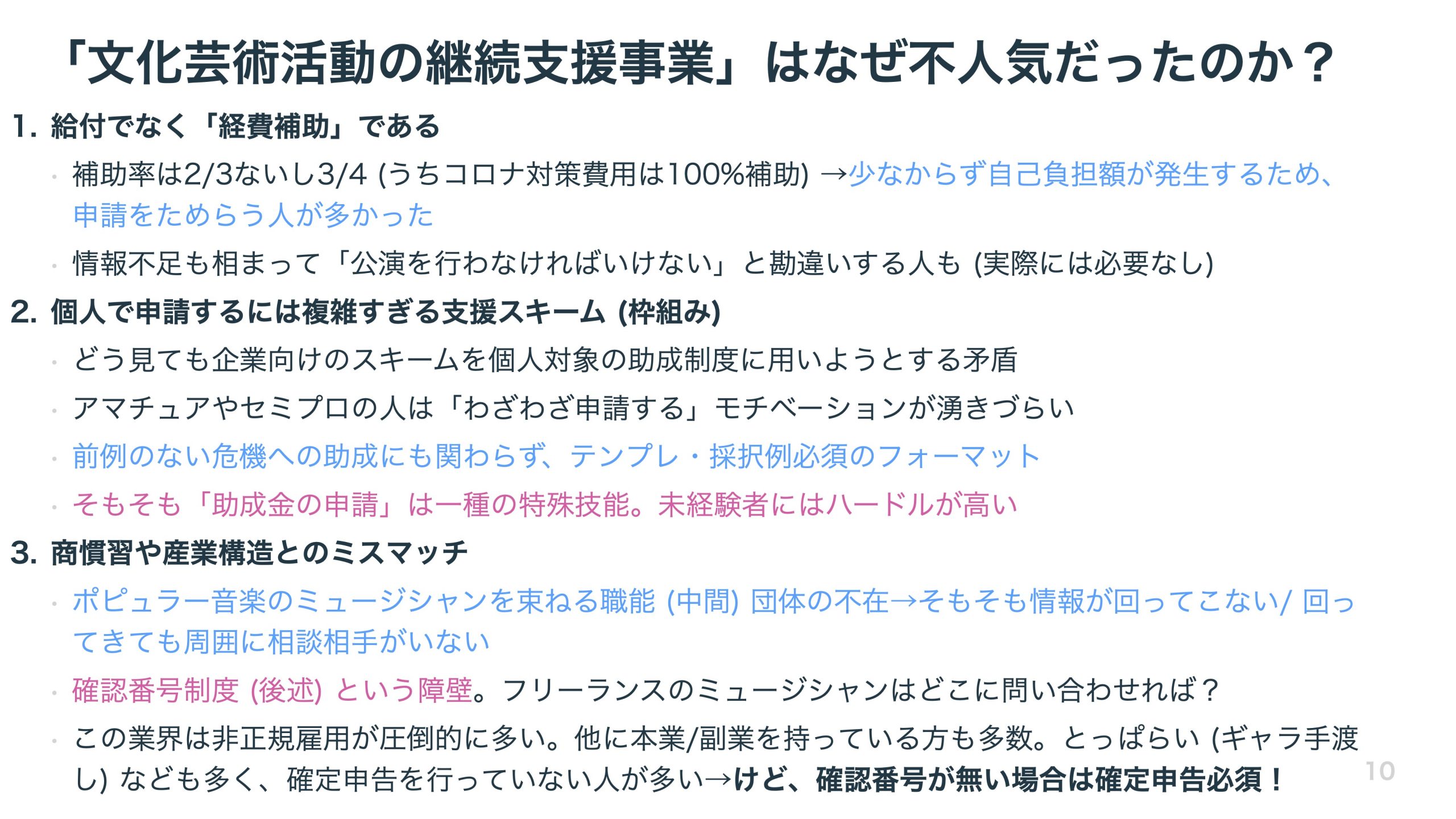

その理由について、加藤は以下のように考察する。

このように、「そもそもお金にある程度余裕がないと使えない」「個人向けとしてはあまりにも申請手順が複雑すぎる」「普通個人が直接申請するのではなく中間団体が取りまとめて申請するレベルのものなのに、それがないため個人への負担が大きい上、各個人への情報が行き渡らず申請をためらう場合がどうしても多くなる」ことが中心要因であるという。また申請を円滑にする「確認番号」を発行する「事前確認認定団体」についても、ミュージシャンの場合そもそもどこにも所属していない場合が多く、この申請のためにわざわざ登録費を払って登録する必要があるorそもそも登録できるような団体がないという問題が見られたという。

なぜこんなに煩雑な制度設計になってしまったのかということについては、公明党の浮島とも子衆議院議員(この事業を議会に通すにあたり中心的な役割を担った)が2020年7月29日のWebシンポジウム「WeNeedCulture #この国は文化芸術を救えるのか」において発言を行っている。

「なぜ『給付』の形ではなく『経費補填』の形の助成になったのか?」というパネラーからの質問に対し、浮島氏は「渡し切りの給付金、定額を幅広く給付するという形になるようスキームを考えて二次補正予算案締め切りの日(2020年5月22日)まで議論を進めてきたが、財務省からは『(給付、という形で助成を行った前例がなく)既存の経産省のスキームである補填という形でしか(今の時点では)できない。(予算の締め切りが迫る中で)この時点で締めなければ補正予算案が通るのが遅くなってしまうので、(補填という形で)勘弁してくれ』ということを言われ、それに対して私の方こそ勘弁してくれということで、しっかり(文化・芸術分野を)守っていく体制を作らなくてはいけないから、ここは私としても譲ることはできないということで攻防が始まりまして、(ほかの業界も困っているのに)なんで文化芸術団体ばかりに支援がいくんだ、というふうに言われないためには、どのようにしてスキームを作るべきかということで議論が始まり、夜中から朝方までずっとこの議論を財務省と文化庁と行いました。その結果として、本当に使い勝手が悪くなってしまったのは確かなんですけれども、(既存の)経産省のスキームの中で、今はとにかくやっていくしかないということで、今回このような結果になっている。」という事情が施行にあたり存在したことを明らかにした。

続けて氏は「しかし私が考えているのは、文化芸術というのは経産省の(対象にする)中小企業とか、そういうところとは(性質が)違うというところをしっかりと理解していただいて、どういう人にどういう支援が必要なのかということを理解した上で次につなげていただきたいということで今また(財務省や文化庁と)話し合いを続けている。文化芸術の団体の皆様に沿ったスキームを作りたいと今も思っております。」と語った。

(https://www.youtube.com/watch?v=IGwrouGjuBc より引用。カッコ内は筆者が補ったもの)

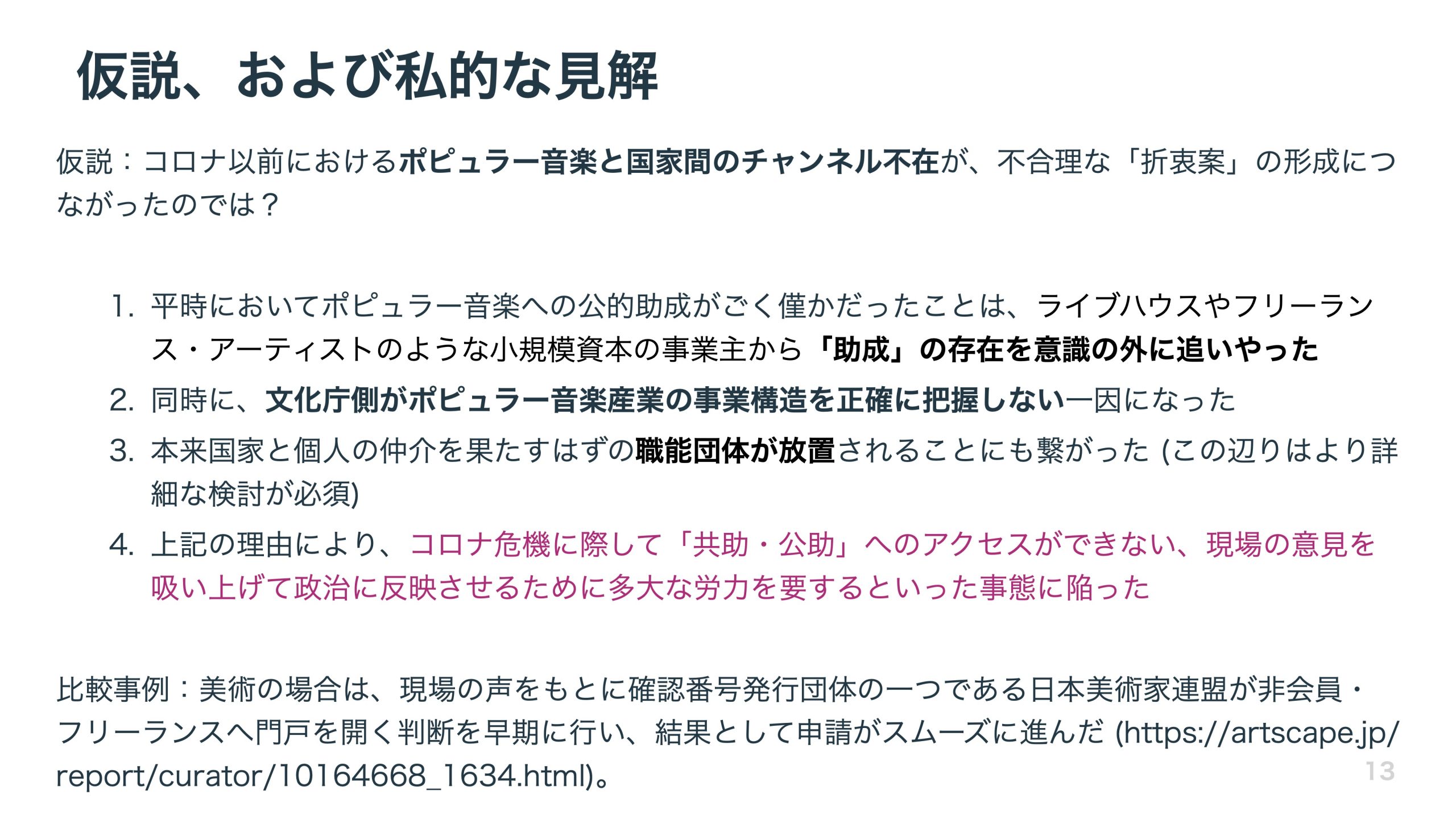

加藤はこれを踏まえて、以下のような仮説と見解を述べた。

加藤はポピュラー音楽というものと国家をつなぐ「チャンネル」の不在によって産業側、国家側双方の不理解が生じたという仮説を唱え、結果として自分の店を守るので精一杯な事業者が自力で走り回らなくてはならない事態、特定の人に多大な労力が集中する状況になってしまったと語る。

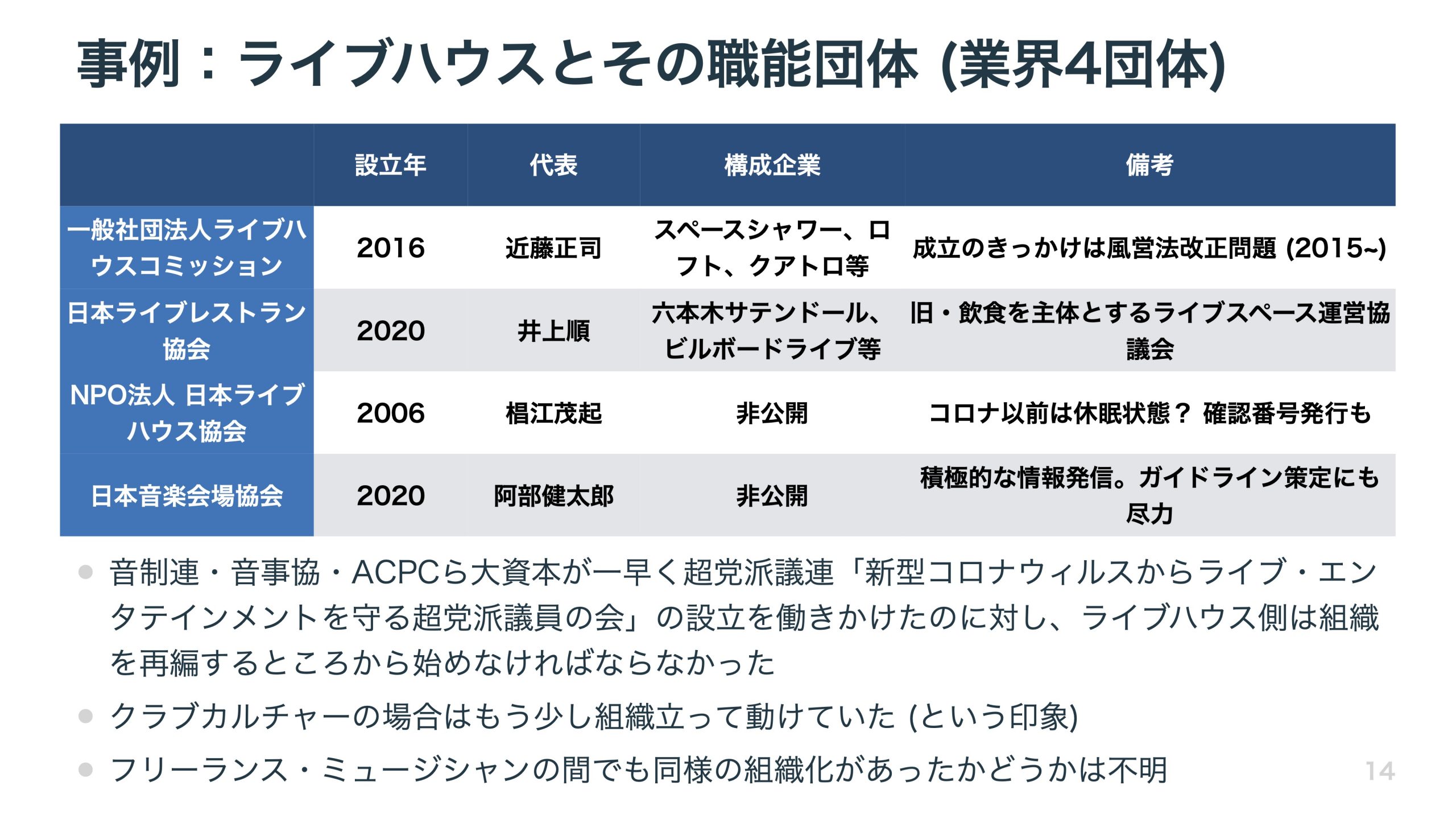

ライブハウスが所属することのできる職能団体は複数存在する。

しかし、実情としてはコロナ禍以前から存在した二つは休眠状態で、「日本ライブレストラン協会」「日本音楽会場協会」は今回新しく発足したものであるなど、中間団体については充実しているとは言い難い状況がある。

加藤は発表の結論として、恐慌時に財政支出をしたケース/しなかったケースを比較検討した『経済政策で人は死ぬか?』(D.スタックラー、S.バス)を引用しながら、緊縮策を取った結果長期にわたる悪状況を生んでしまったいくつもの例と、今の日本の状況は重なっていると話した。その中で、ライブハウスが失われることは「文化の危機」でもありながら間違いなく「経済・職業の危機」であるため、他の窮地に陥っている業種と同じように積極的な財政支出を行わなければ失われてしまう生活や命があるのも当然だという。

では、実際の財政支出を引き出すために人々は何ができるか。それはただ単に「声を上げること」ではなく、「まとまった声を上げること」であると加藤は語る。単独の声はどれだけ頑張っても届かないため、これをまとめた上で「社会的な声」として届けていくことが何より重要であるという。また、音楽業界における「セーフティネットの構築」も同様に課題であり、それを行った上で政治と芸術の(適切な=持続性があり、かつ強靭な)関係性を再考していくことが求められている。

最後に登壇したコバヤシアツシは助成金・補助金が実際どのように扱われているのかについて、ミュージシャンを中心とした音楽事業者へのインタビューを通してまとめた実態調査の報告を行った。コバヤシは自身もギタリストとして活動する一方で公共ホールの管理やPA業などの所謂裏方業も仕事にしており、平素から複数の現場に当事者として携わっている。

今回コバヤシがインタビューを行ったのは演奏家、音楽講師、エンジニア、スタジオ経営者、レーベル経営者、マネジメント業などを職業にする9名の事業者。コバヤシはまず「音楽事業者が申請可能な助成金・補助金」について以下のようにまとめた上で、複数業種へのインタビューにより明らかになったいくつかの問題点を指摘した。

コバヤシが注目すべきポイントとして挙げたのは、

①業態によって申請可能な助成金が限られる

②ポピュラー音楽に特化した助成金・補助金が少ない

③現在のシステムでは助成金や補助金を受け取ることができない事業者がいる

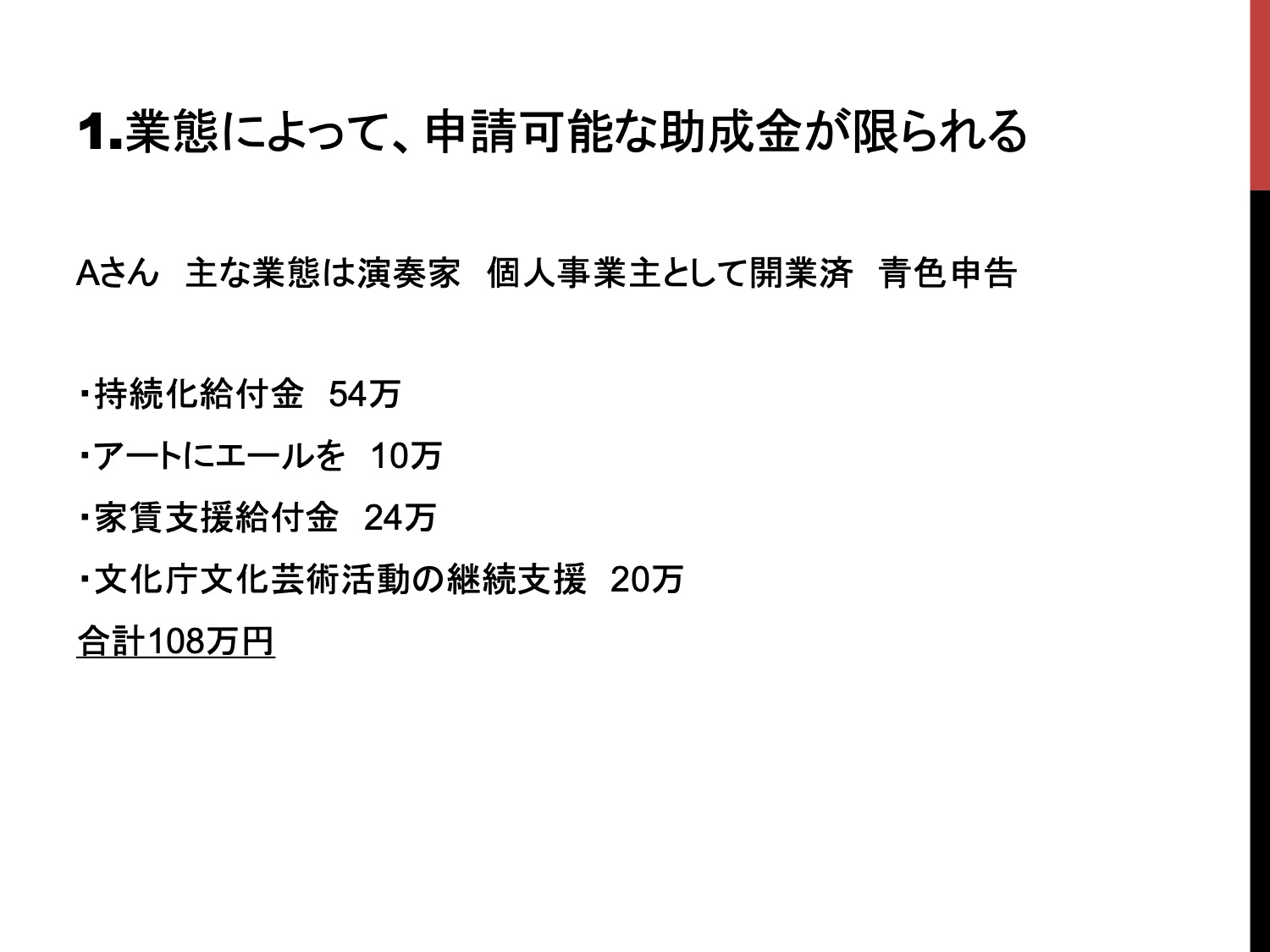

という三点。まず①について、コバヤシはインタビュー回答者のうちミュージシャンのAさんとBさんを比較して説明した。まず、演奏家業のみを行うAさんが受け取った助成金の詳細は以下の通り。

一方、Bさんは演奏家であると同時に個人で音楽教室も経営している。Bさんが受け取った助成金は以下の通り。

同じような業態で同じように活動している事業者でも、音楽教室を経営しているかどうかという一点の違いによって3倍ほどの差が生じている。コバヤシはこの差について、表面上あくまで「演奏者」という名目になっているだけで、その事業形態には非常に微細な差異があるとし、それに伴った税務申告の違いがそのまま助成金の違いに現れていると説明。また「ミュージシャン」という業種はただのラベリングに過ぎず、実際誰がどのような形で仕事を行なっているか、この呼称によって一括りにすることは全くできないとも話した。

また、Aさんの持続化給付金が少なかったのは確定申告の中で「手渡しでもらった給料」を計上していなかったことが要因である。「手渡しのお金に関しては請求書と領収書を発行しないで済ませる」というのが音楽業界の慣例となっており、このせいでAさんと同様に助成金額が少なくなってしまった事業者は非常に多かったと推測される。一方助成金の格差について、「前年ほとんど活動実績がないのに、確定申告をうまくやることで持続化給付金を手に入れた人や『自宅をスタジオにして音楽教室をやっている』ということにして助成金を申請した人もいるという。そういう話を聞くたび、これは正しいお金の使われ方なのかという疑問が湧く。申請適用者の適正なチェックを行うことが正しい文化助成につながるのではないか」と話した回答者もおり、事業者の中でも適切な申請が行われていない事例も散見される実態も見えたという。

②についてコバヤシは「専業でミュージシャンをやっているわけではない」ミュージシャン(所謂セミプロ)の存在が大多数を占めているという現状を踏まえた上で、そういった例の場合家賃支援給付金などを受け取るのが難しく、結果的に「音楽事業によって収入がある」場合でも受け取れる助成金の数はわずかだったと話す。

③についての実例として、コバヤシが取材した演奏家のCさんは「2年前からアメリカに留学しており、2020年3月のロックダウン直前に帰国。日本での納税を行っていないため、今回のコロナ関連の助成金や補助金については全くの対象外」という状況にあった。一律給付の10万円のみは受け取れたが、「文化・芸術活動の継続支援事業」には応募しようとしたが、業界団体からの番号発行をもらうのにかかる時間が長かったことと締め切り時期が早かったことから申請が間に合わず断念したという。持続化給付金などについても、同じような境遇にある帰国者と情報共有をしてなんとかしようとしたが、結局どのような方策をもっても申請は不可能だったそうで、Cさんは「理不尽とまでは思わないが、今回はタイミングが悪かった。文化・芸術関係の予算が低すぎるので、もっと余裕を持てるような額が用意されていれば話は違っていたのではないか。また、自分のようなケースはそもそも想定されていなかったために融通が効かなかったのではないかと思う。」「この状況では客足が回復して演奏で収入が見込めるようになるまでにはすごく時間がかかる。それなら、ミュージシャンは頑張っておとなしくしているのでもっと生活するための助成を出してほしい」と話したという。

コバヤシは最後に考察として、「音楽関係の事業者」と一括りにすることは簡単だが、その中でも日頃から助成金の申請などに慣れている人とそうでない人の差が非常に大きく、前者の場合そこまで苦労なく助成金を申請できたケースも多かったが、後者(ポピュラー音楽関係者のほとんどがこちらに当てはまる)にとっては非常に煩雑かつ初めての体験であったが故の苦労も大きく、結局途中で諦めてしまった事業者も多かったと推測した。コバヤシは「これまで音楽業界特有の税務制度のせいで確定申告を行なってこなかった事業者は、新たに確定申告を行なってから種々の助成金申請を行う必要があった」という事情も踏まえつつ、取材時に出てきた「助成金申請の煩雑さ」を嘆く声の多さを改めて強調する。事業者の事務能力などにはもちろん差があり、それに対する訓練なども行われていない現状にあって突然膨大な事務申請と対峙しなければならなかった事業者たちの状況についてしっかりと考えていく必要がある。

一方、「今まで申告などをちゃんとやっていなかった人が『申請が大変だ』と言っている印象がある。実際のところやる気の問題で、これを機に面倒がっていないでみんな頑張って事務手続きを行うようにするべき」という意見もあったという。コバヤシは今回様々な事業者に取材する中で「どんな場合においても、ミュージシャンが自分の仕事というものの業態についてきちんと考えるきっかけになった」と考えている。また「グレーな部分が多い業界」であることを認め、不当にグレーな部分を透明化するべく契約書・領収書・請求書などの書類をきちんと交わすという慣習を作っていく必要があるとも語った。書類がなければ確定申告はできない。業界側からそれを発行していく流れがなければ、事業者に確定申告を促すこともできない。今回は今まで不透明だった音楽業界の財務部分を健全化する好機でもある。またコバヤシは今後のミュージシャンのあり方として、業態を一つに絞らずにパラレルキャリアを形成するような手法を意識的にとっていく必要があるのではないかとも話した。

三者の発表の後はクロストークが行われた。

まず加藤は山本に対し、「文化庁の文化助成の仕組みは『プロジェクト型』であり、基本的に赤字補填を行うものである」という事実を踏まえた上で、今回コロナ禍によって幅広く、かつスピード感のある助成を行う必要があった中で従来通りののスタイルを踏襲した助成になってしまった文化庁の「文化芸術活動の継続支援事業」は、ある意味で文化庁側のミスでもあると推測される。そのような事態になった意思決定のプロセスについてはどのようなものが考えられるのだろうか、と質問した。

__山本「あくまで自分の周りのアートマネジメント関係者の間でよく言われていることですが、ポピュラー音楽に限らずクラシック音楽や演劇、美術など様々なジャンルの人は皆『使いにくい』と言いながらも今回の制度をなんとか活用している。しかしポピュラー音楽以外の人はなぜ諦めずに申請ができているかというと、普段から申請に慣れているというのがやはり大きい。それを踏まえた上で、これを機にもっと簡略化して新しい助成を作ろうという話になるのであれば『新しいスキーム』がどういうものになるかがむしろ心配。通常時からアーツカウンシルなどを通してプロジェクト型で赤字補填の助成をしている、ということを裏返すと、それは政治の現場が直接芸術とつながること(=癒着)を防ぐことでプロパガンダを行わせない、という目的が大きい。どんどん簡略化した文化助成金をばらまく、ということには自分としては反対している。」

__加藤「お金を出す側(=国、政治)と文化・芸術の現場(=事業者)の間に申請の手間やプロジェクトというものを噛ませることによってアームズ・レングズ原則(芸術分野の自立性の確保)を担保しているということでしょうか?」

__山本「そうですね。あとは手間をかけてもらうことで、申請者が事務能力のある人間であるということが証明されるという側面もあると思います。」

__加藤「平常時であれば、それは全く問題ないと思います。しかし、このような危機的状況にあって同じ枠組みを使っても良かったのだろうか?という疑問も強くあり、モヤモヤしている。一個人としては、今回に関して言えば『とにかくまずは給付しなければならなかった』と考えています。そのための補正予算として『文化芸術活動の継続支援事業』も設定されたはずなので、この状況に限定して言えば従来の枠組みから外れたスピード感のある枠組みを使っても良かったのではないかと思います。背後にある大原則は山本さんのご説明でよく理解できました。」

__山本「あとは、『芸術家である』『音楽家である』ということをどういった基準で認定するか、ですね。今回だったら過去3年で2回、という公演実績が求められていると思うんですけど、そういった実績というものだけで判断できるものなのか?とも思います。申請手続きを簡略化していくとなると、(認定基準は)そうした実績をベースにしたものになっていくと思うんですけど、『自分の名前が載っているチラシを何枚集めたら証明できる』みたいなものについては、(各事業者の事情に対応してあらゆるパターンを考える必要があると思います。」

__加藤「なるほど。やはり行政側としては、不正受給を防止するというようなリスク管理の考え方が常にあるんですかね。」

__山本「あると思います。私が沖縄で経験したところもそうですけど、とにかく日本の文化政策はまず『不正受給をされる可能性がある』というところから出発していると言っても良いと思います。」

__加藤「ちょっと言い方は悪いかもしれないですが、ある種性悪説的にできているというわけですね。それ絡みの事件がいくつかあったということかもしれませんが…」

__山本「うーん…私自身はそういったものを見たことはないですけれどね。」

__宮入「おそらく、平時の際と有事の際というのを切り離して考えないといけないですよね。」

__加藤「そうですね。自分自身としては財政支出というもの全体に対しても同じ必要性を感じています。緊急事態に輸血を惜しむようなことをしていると、更に取り返しのつかないことになる。緊急事態での危機管理ということに関しては、現状あるものとはまた別のロジックを用意しないといけないと個人的には考えていて、その上での今の議論ですね。」

__加藤「もう一点、コバヤシ君に質問です。当事者=ミュージシャンの証言がやはりすごく興味深くて、コロナ禍における事態全体を通して国と国との境界戦場にいる人の存在が死角に入りがちだったし、制度が発行された後もなかなかそれが改善されていないというのはあまり自分になかった視点なので勉強になりました。

お話の中で、ミュージシャンによっては『申請はそこまで難しくない。頑張ればやれるんだから、これを機に心を改めよう』ということを言われている方もおられるということを言われていました。それは多分、一つの真実ではあると思うんだけれど、なんだけれど、この緊急事態において大変な申請を頑張ってやらないといけないのか?という疑問もやはりあります。それは先ほど山本さんに質問したことともかぶるんですけれど、文化庁の助成も特別定額給付金(10万円の支給)と同じくらいの簡素性があって良かったのではないかと。

例えばドイツの文化助成は(芸術家社会保障)に登録されていればとりあえずすぐ給付をもらえる仕組みでした。そのあたりに関するモヤモヤはコバヤシ君も抱えているのではないかと思いますが、いかがでしょう。」

__コバヤシ「そうですね。(今回取材するにあたって)助成金に対する事業者の印象はネガティブなものがほとんどだろう、という先入観があったんですが、実際聞いてみるとポジティブな印象を持っている方も多かったんですね。それはもちろん申請・獲得に成功した方もそうですし、あとは平素確定申告をしていなかったために申請を行えなかった方も『これに関しては自分たちに問題があったので、そこまでして頑張って取りにいくこともない』というような話をされていました。

また先ほど挙げた国と国との狭間にいるせいで助成を受けられなかったというCさん例はすごくレアなケースだったと思うんですが、その例を考えてみても、文化芸術関連の予算が少ないというよりもそもそも一律給付が10万円一回きりだったというその少なさの方が問題として大きいように思います。そこがもし単純に一人100万円とかだったら、どんな方でも働きに出る必要がなくなって大人しく家にいたと思いますし。今回のケースで実際Cさんはどうしたかというと、10万円の一律給付は結局アメリカの家賃に消えてしまい、でもアメリカでの対面授業は無くなったためなすすべなく日本の実家に帰ることになり、その後経済的に立ち行かなくなったため日本でオンライン授業を受けながらアルバイトに出ることになったそうです。そういった状況にある人々はそれなりの人数がいるのではないかと推測されます。

また関連して不正受給の件で、彼のように申請や受給ができなかったミュージシャンは沢山いるのですが、そういった人々を利用して不正受給を試みる方もいるんですね。『不正受給のやり方を教え手あげるから』と言って手間賃をとって…という持続化給付金のところでよくあった話が音楽の現場でもあるようで、非ミュージシャンの人間がミュージシャンを利用するというケースは実際あるようです。」

__加藤「この話は一度山本さんに振った方がいい気もしますが…」

__山本「いやー、不正受給の話とかまでは知らないですね(笑)。個人的に現在大阪のアーツカウンシルにはいますが、現場の視察や意見交換などを主に行う仕事をしているためCOVID-19以降は文化助成の直接の現場からは遠のいていて。」

__宮入「しかし、ここまで助成の話がポピュラー音楽の現場とリンクして出てくるというのはこれまでなかったことですよね。コロナ禍だからそういう話が持ち上がって喫緊の問題としてクローズアップされているけれど、こんなことは今までなかった。コロナがあったから露呈してきた問題だというのは間違いないですね。」

__山本「そうですね。自分の沖縄での経験を話すと、ポピュラー音楽で助成を求めてくる人というのはやっぱり殆どいなかったです。そもそも助成の存在なんて知らないので、もしお金が欲しいとなったら普通は協賛金とか取りに行きますよね。だから恐らく皆さん公的助成と距離があったんだと思っていて。

私の考えでは『なぜポピュラ―音楽が助成の対象になっていないのか?』という問いに関しては『皆さんがチャレンジしてこなかったから』という答えに尽きるのかな、と思っています。この件に関しては本当にここからがスタートだと思うので、興味がある方はどんどん気軽にアーツカウンシルだとか、各自治体の助成制度の管轄部門に電話してみる、メールしてみるのがいいと思います。そうすると『どういうことで困っているのか』というのが直に伝わって、翌年の文化予算の使い方に直に影響する可能性がかなり大きいです。」

__加藤「チャットの方で、参加者の柿沼さんからいい質問が来ていらっしゃいます。よろしければマイクをオンにしてご発言ください。」

__柿沼「はい、柿沼です。面白いお話ありがとうございました。根本的な質問を投げさせてもらうのですが、今回話されてきたポピュラー音楽と公的支援の関係について『公が音楽を支援するべきだ』という考えというのはどのような論理で決まったものなのか、ということをお聞きしたいです。10万円の一律給付であれば、コロナのせいで仕事がなくなって大変な人がたくさんいるから、みんなの生活のために分け隔てなく支給を行います。という論理があって給付に至ったと思いますし、特定の業種・業態が特に大変なことになっているから、ということで給付になった(持続化給付金のような)ものもあると思うのですが、では今皆さんがお話されているのは『コロナで仕事がなくなった音楽家を助けよう』という属性の助成金についてのお話なのか、それとも『ポピュラー音楽も日本の重要な文化なので、公的に支援しよう』というものなのか。という部分を一旦確認したく質問いたしました。個人の仕事がなくなって大変だ、というのは公的な期間が補助するべきものなのか、それとも民間で保険団体のようなものを作って対応するべきなのかという、そういった発想もあると思うのですが、その辺りはいかがでしょう。」

__加藤「まず自分からお答えします。私個人のスタンスとしては、大前提としては前者について取り上げています。今回挙げた文化庁の助成金やJ-LODliveの助成金に関しては、音楽だけが対象でなく演劇や舞台芸術全般、その他色々なものが対象になっていてポピュラー音楽も対象に含まれる…というお話なのですが、個人的に給付の必然性ということに関しては『仕事がなくなったから、なくなった分のお金を公的に補助するべきだ』という論理が根底にあると考えます。COVID-19で経済的にダメージを受けた業界のうちトップクラスに入るのが、舞台芸能であったりポピュラー音楽であったりといった産業だったと思います。それは恐らく他の業種と比べても、市場全体での減益幅というのは非常に大きかったのは諸々の数値からも明らかです。そして、減益の原因というのは『ビジネスのやり方を間違えた』とか『投資に失敗した』とかそういう話ではありません。何か落ち度があってこうなってしまったのではなく、全ての問題は疫病というどうしようもないもののせいで起こっています。それに対しては国でしか補填できないという状況があり、それは『国家にはその役目がある』という側面もありますし、単純に予算額的な部分でも国の規模がないと調達できないというのもあります。例えば500億円の予算なんてものは国じゃないととても用立てできない。額の問題というものはすごく大きいです。

ただし、今回起こったことを踏まえて今後どうしていくか、という問題に関しては後者=文化政策としての助成、という面から考えるべきことも多いでしょう。その上で、一旦現場としては前者の視点がある、というのが自分の意見です。」

__山本「私は、申し訳ないのですがポピュラー音楽を特別扱いする必要はないという意見です。ポピュラー音楽も文化・芸術の一つのジャンルとして申請書を書いたりプロジェクトを作ったりすればいいと思っていて、それは自分が『ポピュラー音楽が助成の場から除外されてきた』ということは特になかったと考えているからでもあります。ポピュラー音楽「だけ」に助成が必要なのかどうか、というと自分としては全くそうは思わないというのと、ポピュラー音楽の現場に今いる人が実際どのような支援を欲しているのかが現状では見えないというのも思っています。生活のためのお金が欲しいのか、ここから何か立ち上げていくためのプロジェクトを興すお金が欲しいのか。具体的にもう少しそこが見えたら、文化政策側からも何かアクションが起こせると思います。」

__コバヤシ「自分自身の意見としては加藤さんと同様なのですが、山本さんがおっしゃっているようにポピュラー音楽に対して特別に助成金が用立てられる必要があるのかどうか、という話に関しては、確かに要らないのかなとも思います。今回コロナがあってから国に対して助成金を求めてきたのはライブハウスやスタジオ関係といった事業者の方々の目線がほとんどで、個人が事業者として助成を求める、ということについてはあまり語られてこなかった。しかも個人をまとめる団体、ユニオンのようなものもないので意見をまとめることもできず、結果として山本さんがおっしゃられていたような『ポピュラー音楽の側がどのような助成を求めているかが明確になっていない』という問題が生じていて、しかしお金は必要というような状況になってしまっている。ユニオンのようなものがあったら、というのは今回本当に思ったことで、そういったものがあれば解決できたことも非常に多いけれど存在しないからこのような事態になった。ということで、今は調査と記録を行った上で今後につなげていくのが重要かと思っています。」

__宮入「僕は基本的に、音楽産業がコロナ禍当初から大きな打撃を受けていたということを踏まえて、最低限の助成というのはあって然るべきだと思います。が、その先については、ポピュラー音楽が特別扱いというのは違うような気がしています。最近の語りとして、『音楽も文化だから』ということで『文化』をことさら強調する例が見られますが、むしろ『文化産業』であると捉えて、産業として成り立っていけないのであれば、業界内でのユニオンなどを作った上で団体で行動していくべきだと思うんですね。ミュージシャンにせよライブハウスにせよ、今まではきっちりした団体というものが存在しなかったし存在しなくても上手くことが運んでいたから問題はなかった。けれども、今回そういった団体のようなものがないとすごく困るということが明らかになったわけです。そうなったら、行政に支援を求めるというアクションの一方で、ユニオンを作るなど『自分たちでどうにかしていこう』というアクションを行う向きもあっていいんじゃないかと思います。これからのことを考えると助成を求めていくだけでいいのかな、という違和感はあります。」

__加藤「参加者の三井さんからも大切なご意見が出ているので、よろしければ最後にお話になってください」

__三井「単純な意見なのですが、ポピュラー音楽というもの自体は自由な音楽であります。そのため、下手に助成のようなものを頼ると、文化統制に遭う可能性もあると思います。」

__加藤「そうですね。確かにナチスドイツの例などもあり、公との適切な距離感を測っていくことは非常に大事かと思います。そんな中で、私は今三井さんがおっしゃった『自由な音楽』という部分で、この自由という要素が今回音楽産業の脆弱性にもつながっていたとも考えています。自由というのは平常時には楽なんですけれど、有事の際にはそれがリスクになる。では、今回の経験を踏まえた上で自由さというものをどう考えていくか、というのが今後の仕事だと思います。」

__山本「一つご紹介すると、演劇業界などはユニオンというものの存在がかなり強いんですね。例えばfringeというサイトは小劇場関係者を支援するサイトで、裏方にいる制作者の方々に情報交換の機会を与えているものだったりします。http://fringe.jp/

こういった情報交換・収集を促そうというサイトは演劇系だと幾つもあって、音楽でもこうした動きは作っていけるんじゃないかと思います。

なぜ演劇などで文化助成との関わりが強いのかというと、箱入りから千秋楽が終わってバラシまで1週間くらいかかる演劇や舞台芸術全般に関わる方々は、『週5で仕事をしながらそれ以外の時間で演劇をやったりする』ということができず、それで食っていくしかないという状況があります。そのため、市場経済によって回っていないものに関しては公的助成によって成り立っていく、という経緯があります。ポピュラー音楽は市場経済によって回っている例でもあるので、ここの差異は議論の基礎にあると言えるでしょう。」

行われた議論は以上の通り。最後に編者の感想として、助成について考えていく上で「平時」と「有事の際」の議論はやはり意識して切り離す必要があると感じた。山本氏の発表はあくまで平時をベースとしており、加藤氏・コバヤシ氏の発表は今回のような有事の際を出発点としていることには要注意である。そこを整理した上で今後必要になるのは、今までのような「良くも悪くもなあなあ」なスタンスではもう存続できなくなってしまった音楽業界というもの自体がどう変容していくか、という議論であろう。具体的に言えば業界団体やフリーランスの事業者が入れるユニオンの設立など、実行力を持った「団体」を作っていく議論が必要になると考えられる。

そして、そこには勿論「政治との適切な距離感」をなんとか見つけていくことも多分に含まれており、二者を繋ぐものとしての助成についてもきっちり考えていく必要がある。その中で、今回のような議論はきっと有用になる。今まであまり考えてこられなかった、そしてこれから絶対なんらかの形で考えられていかないといけないこうした課題について、今後も様々なかたちで議論を続けていく予定である。引き続きぜひご注目いただきたい。

文責:宮坂遼太郎(ミュージシャン、東京芸術大学大学院修士課程)